Un client nous questionne sur la possibilité de revendiquer l’utilisation d’un ancien chemin d’exploitation pour permettre son désenclavement dans les conditions de l’article 682 du code civil.

Pour rappel, l’article 682 prévoit que le désenclavement de la propriété, en cas d’accès insuffisant, vaut, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement.

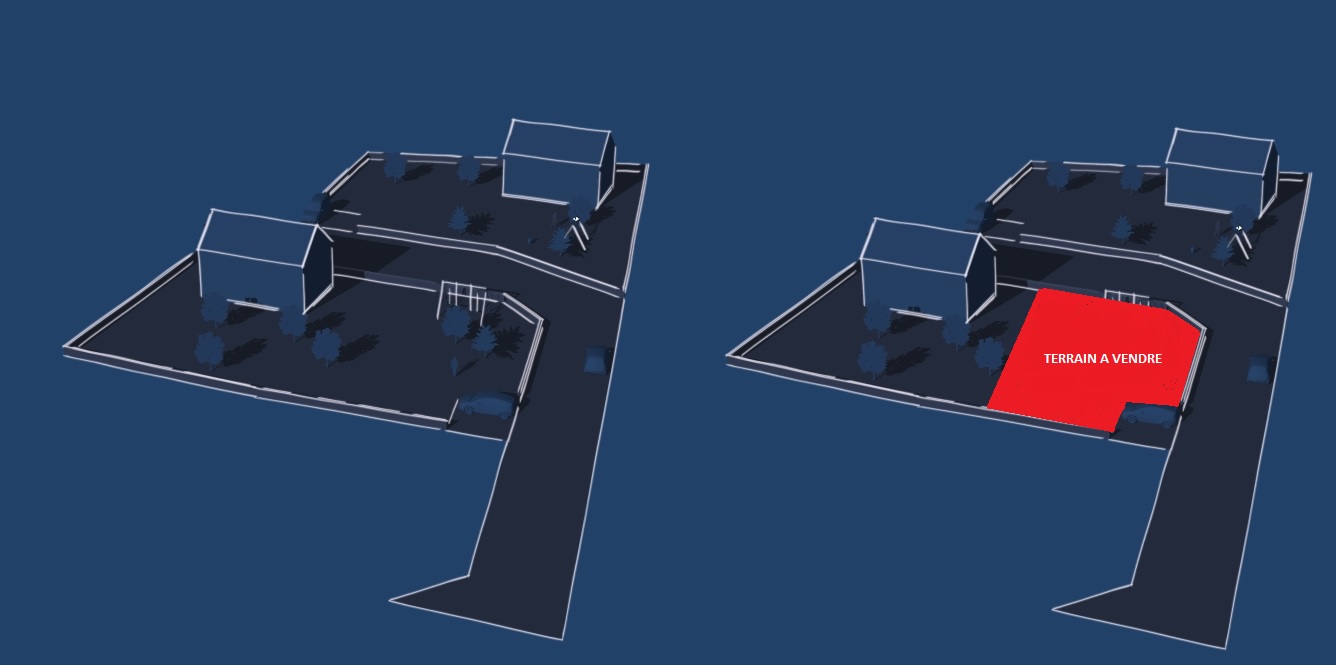

Dès lors, il se peut qu’il existe déjà un accès à la propriété en dehors de l’usage de l’ancien chemin d’exploitation, mais que ce chemin puisse constituer une « aubaine » pour exploiter des droits à bâtir, non encore utilisés !

En matière de servitude légale, c’est-à-dire résultant de l’application de l’article 682 du code civil, l’assiette d’un passage ne peut plus être revendiquée après trente ans de non usage.

En revanche, le droit de passage découlant de la servitude légale ne s’éteint pas par le non-usage (Cass 3ème civile 11 février 1975).

Quel parallèle peut-on faire en matière de chemin d’exploitation ?

Si, pour des besoins de désenclavement d’une propriété privée, il peut être retrouvé la trace d’un ancien chemin d’exploitation qui permette le désenclavement, il est clair que l’une des solutions pour la mise en oeuvre de l’article 682 du code civil, et, en particulier, pour répondre aux exigences de l’article 683 (trajet le plus court et le moins dommageable), sera la réouverture du chemin d’exploitation au profit du fonds enclavé !

C’est ce qui fût jugé ici, indépendamment même des dispositions de l’article 682 : Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 2 novembre 2005, 04-17.297

« la cour d’appel a pu retenir que (…) le non-usage trentenaire allégué était sans incidence sur le droit des riverains d’emprunter le chemin d’exploitation, ce droit n’étant pas susceptible de s’éteindre par le non-usage ; «

Quid, alors de l’indemnisation des fonds servants, posée par l’article 682 ?

De notre point de vue, si le chemin d’exploitation n’a pas perdu son statut par le non usage, l’on pourrait considérer que l’indemnisation n’a pas lieu d’être !

Il se trouve que c’est ainsi qu’a déjà été tranchée la question de façon indirecte : Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 février 1998, 96-12.554, Publié au bulletin

« Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de constater l’existence d’un chemin d’exploitation traversant notamment les parcelles lui appartenant et de dire que M. Y… bénéficiait d’un droit de passage en sa qualité de propriétaire riverain sur ce chemin, alors, selon le moyen, que si le droit de copropriété sur un chemin d’exploitation ne s’éteint pas par le seul fait du non-usage trentenaire, nulle disposition légale n’interdit à l’un des copropriétaires d’usucaper, de façon exclusive, l’assiette du chemin par une possession de trente ans ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que l’assiette du chemin litigieux n’existait plus depuis 1942 et que M. Y…, demandeur au rétablissement du passage, résultant de l’existence antérieure d’un chemin d’exploitation, n’avait ni par lui-même, ni par ses auteurs, utilisé ledit chemin depuis plus de trente ans ; qu’en se bornant, dès lors, à retenir que le non-usage dudit chemin par M. Y… ou ses auteurs n’entraînait pas l’extinction du droit de passage, sans rechercher si M. X… n’avait pas précisément prescrit par une possession trentenaire l’assiette du passage, ainsi que l’avait d’ailleurs relevé le tribunal de grande instance, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 162-1 du Code rural, ensemble au regard des articles 544, 712, 2219 et 2262 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté que l’assiette du chemin d’exploitation n’existait plus, depuis au moins 1942, dans sa partie dont M. X…, propriétaire de la parcelle 524, et M. Y…, propriétaire de la parcelle 523, sont riverains, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit qu’un chemin d’exploitation ne peut être supprimé que du consentement de tous les propriétaires et qu’un propriétaire riverain ne peut perdre par non-usage trentenaire le droit d’utiliser l’ensemble du chemin, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; »

Cette solution retenue par la Cour de Cassation amène deux autres enseignements : le chemin d’exploitation ne peut être usucapé par l’un des copropriétaires, tant que celui-ci survit, et il survit, dès lors que les copropriétaires n’ont pas tous consenti à le voir disparaître.

Ainsi, si, grâce à l’existence du chemin d’exploitation, il n’y a pas d’enclave, il n’y a pas non plus d’indemnisation des copropriétaires pour l’utiliser à nouveau, si tous les copropriétaires du chemin n’ont pas renoncé à son existence !

Article publié le 24 juillet 2018 par